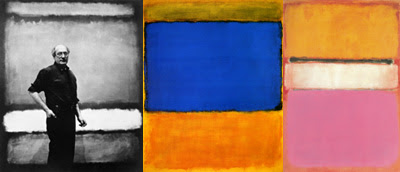

Nos encanta, nos arrebata, nos nubla, nos ensancha y apasiona la pintura de Mark Rothko, sobre todo la que desarrolla a partir de los años 50 hasta su muerte, en 1970. Desde aquí lo elevamos al “top ten” de nuestros artistas favoritos del arte contemporáneo del siglo XX, el meta-siglo de la eclosión multidireccional de las artes plásticas.

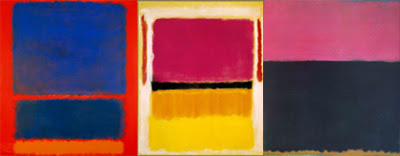

Adoramos sus inmensos cuadros como inmensas banderas pintadas con los colores puros, vitales, profundos y secretos de las grandes vivencias emocionales de la humanidad. Son retratos del alma humana elevados a su merecida dimensión digna y cósmica.

Rothko redime al hombre, lo perdona y ama, y lo eleva, lo sitúa en una dimensión etérea e idílica, trascendiendo el sufrimiento, el drama, el intenso vacío. El hombre inmortalizado desde su interior, desde el interior de Rothko, desde el interior de todos.

Mediante abstracciones de muy equilibrada y mística composición, a base de imponentes franjas de color, a veces hermosísimamente “sucias”, Rothko juega casi a la contra de la deshumanización del arte propia del siglo XX, que se precipitó, entre otros casos, con el auge del expresionismo abstracto.

Rothko se acaba distanciando de abstraccionistas salvajes, devastadores y desgarrados como Antonio Saura o Jackson Pollock, ambos genios gestuales y orgiásticos, y se aproxima más a una pintura metódica y metafísica, menos terrenal, quizá punto último y supremo de los límites suprematistas del arte, y quizá un primer paso abierto o punto-de-retorno-anclaje hacia pinturas más humanas y cercanas, cuando para el hombre era posible encontrarse hermanado con sus aspiraciones más idílicas y pacíficas. Allá cuando para el hombre era posible coincidir con su utopía.

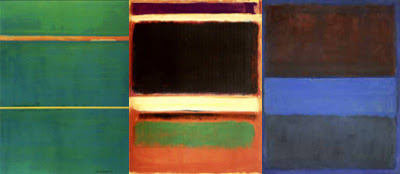

Así, Malévich es fagocitado y ultimado por Rothko, y Rothko nos acaba devolviendo al origen de las cosas, al equilibrio naïf de Miró, a los colores milagrosos de Van Gogh, a una luz y un cromatismo íntimo que son perfectos reflejos de lo que inconscientemente más le importa al hombre.

Y es quizá, por esa contradicción entre pasión y misticismo, entre dolor y paraíso, junto a la fuerza prístina de la combinación de sus colores, que Rothko gusta mucho, pero mucho. Quizá porque todos sabemos identificar nuestras vivencias interiores al ver sus pinturas a pesar de la ausencia de objetos reconocibles. Vemos un cuadro de Rothko y algo, un rumor inapreciable e ininteligible, nos dice: “este es mi retrato, este soy yo”.

Y servidor, particularmente, piensa que sería absolutamente feliz viviendo dentro de un cuadro del gran maestro Rothko. Os invito, entrad, aquí no hay prisas, no hay guerras, no hay Estados. Lo que hay es color, sólo color. No necesitamos más.